最近、糖尿病の患者が増え、注目されています。糖尿病有病者と糖尿病予備群は合わせて約2,000万人いるといわれています

改めて、糖尿病の種類と発症メカニズムに注目してみましょう。

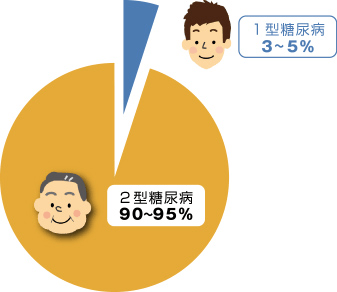

糖尿病の種類

実は、糖尿病と騒いでいますが、糖尿病は1型と2型に分かれ、2型の患者が圧倒的に多い(90〜95%)のです。

- 1型糖尿病

- →膵臓のインスリンを出す細胞(β細胞:べーたさいぼう)が、壊されてしまう病気

- 2型糖尿病

- →生活習慣の乱れが原因で発症するもの

つまり、ほとんどの人が気をつけなければいけないのは2型糖尿病であり、原因は生活習慣病なので、未然に予防することが可能です。

2型糖尿病が発症する原因・メカニズム

2型糖尿病の原因は、簡単に言えば、糖質の取りすぎです。

糖質については以下をリンクを参考にしてください。

それでは、さらに2型糖尿病が発症する詳しいメカニズムをみていきましょう。

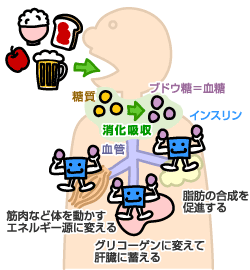

糖質を食べたとき、体に起こっていること

- 食物に含まれる「糖質」を消化

- 糖質が「ブドウ糖(という小さく吸収しやすい糖)」に分解される

- 吸収され全身に運ばれる

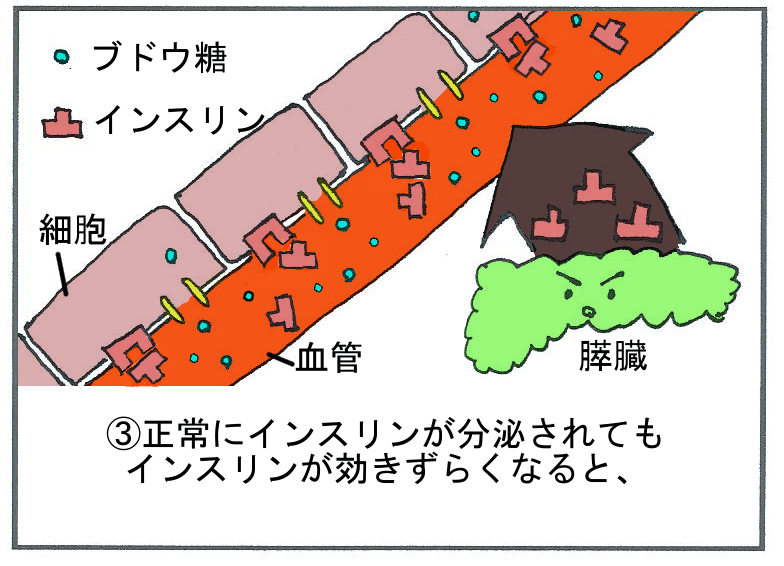

このときにブドウ糖が多くなると、すい臓ではインスリンが作られます。インスリンは、血糖値を下げる性質のある唯一のホルモンです。

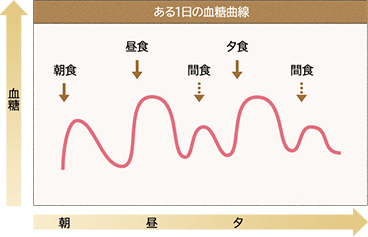

図を見てわかるように、血糖値は朝食・昼食・夕食と食事するたびに上がっています。

血糖が上がると、すい臓から出るインスリンが適切に働けば、血糖をエネルギーに変換したりして使い、血糖値が下がります。

糖質を摂り過ぎると

しかし、糖質を摂り過ぎると問題が起こります。

膵臓が、大幅に上がった血糖値を下げるために、インスリンを大量に作り続け、最後には疲れ果ててインスリンを作れなくなってします。

そうすると、糖がたまり体にあふれて、血糖値が上昇したまま下がらなくなってしまいます。

これが2型糖尿病です。

ですから、逆に考えて、

「糖質摂取(=仕事量)を少なくする→血糖値をあげすぎない→すい臓にインスリンを出させすぎない

という流れが健康・ダイエット・老化抑制の全てに通じるカギとなります。

糖尿病ではない人も高血糖になる

糖尿病は「インスリン抵抗性」に基づく高血圧、脂質異常症など動脈硬化のリスクファクター(危険因子:特定の病気に罹る危険性を高める要素)を有することが多く、これら代謝異常は重複して動脈硬化を促進します。

糖尿病でない健康な人でも、食後は血糖値が高い状態になります。そして、前述したようにインスリンが分泌され、代謝が起こり血糖値が下がります。

問題は、急激に血糖値が上がったときです。そうすると、代謝しきれずに余った糖が体のタンパク質と結びついて身体にダメージを与えてしまいます。これを糖化といいます。糖化は老化を引き起こし、寿命を短くする可能性があります。

糖化については、以下の記事を参考にしてください。

国内外の大規模研究では「空腹時血糖値」よりも「食後血糖値」のほうが心血管死や総死亡率に関係することが報告され、「食後血糖値」を改善することにより、心血管イベントの発症を抑制できることが明らかとなっています。

「食後高血糖」が続くと動脈硬化を進め、血管内皮障害や炎症を引き起こし、脳梗塞、心筋梗塞のリスクを高めます。糖尿病患者でなくとも、「食後の血糖」をできるだけ上げないようにすることが重要です。

さらに、血糖の上がり下がり、すなわち、変動幅が大きいと動脈硬化を促進させることが明らかとなってきています。

「食後の高血糖」を抑制するには、α-グルコシダーゼ阻害薬*などの薬物療法が効果を上げています。しかし、まず「食事療法」等によって「食後血糖上昇」の抑制、及び、長期間の血糖コントロールが重要です。

用語解説

- α–グルコシダーゼ阻害薬

糖の消化や吸収を助けるα – グルコシダーゼという酵素があり、糖尿病の人は糖の消化や吸収を抑えたいので、α – グルコシダーゼ阻害薬( α -GI 薬 ) を服用することによって、α – グルコシダーゼの働きを阻害し、糖の吸収を穏やかにする。

(上記段落は「野菜から食べる「食べる順番」の効果」より一部抜粋、及ぶ筆者が改変したものです。)

具体的な高血糖を防ぐ方法については、以下が参考になります↓

コメント